Bericht über den Neujahrsempfang der Gesellschaft am 03. Februar 2024

Für den 03. Februar hatten wir wieder zum Neujahrsempfang in die Diele (Mengstraße) eingeladen. Zahlreiche Mitglieder und Gäste nahmen das zum Anlass mit uns angeregte Gespräche über Neuigkeiten in der Gesellschaft zu führen.

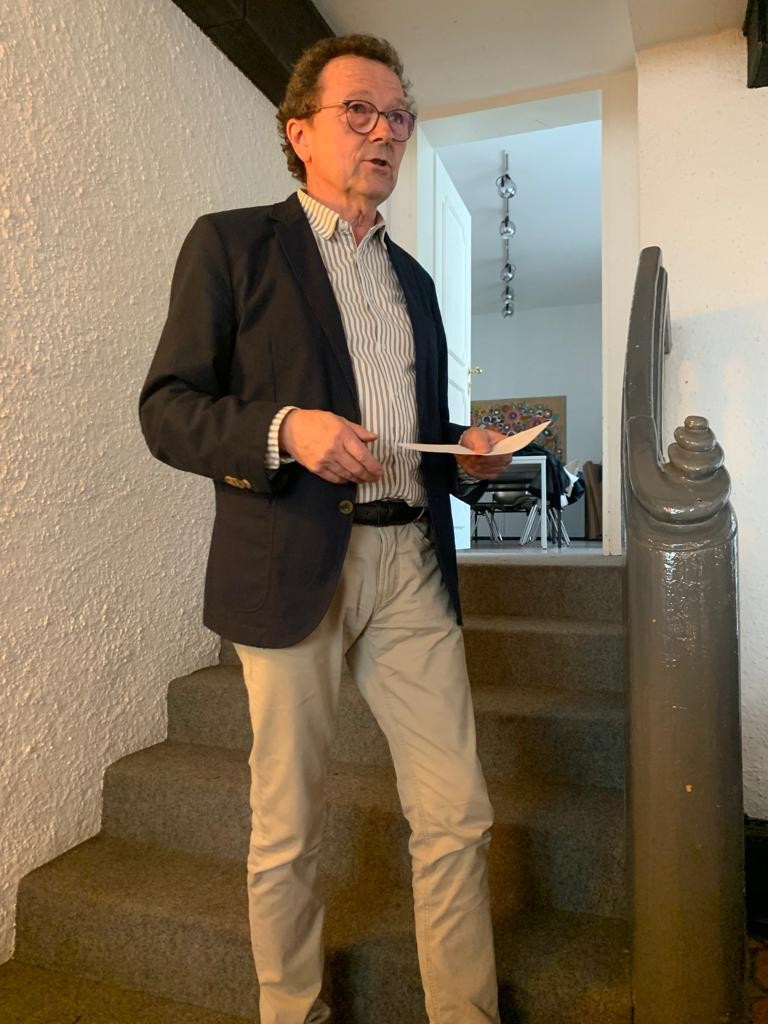

In guter Stimmung lauschten wir den freundlichen Grußworten von Silke Mählenhoff

der 2. Stv. Stadtpräsidentin. Danach erläuterte der 1. Vorsitzende der Gesellschaft, Dr. Steffen Lindemann, welche Themen die Gesellschaft im vergangenen Jahr in ihren Veranstaltungen angesprochen hat und welche Veränderungen und zurzeit beschäftigen. Die Themen der bisherigen Veranstaltungen und ein „facelifting“ der Außendarstellung (Webseite, Logo) der Gesellschaft haben bereits zu einem deutlichen Mitgliederzuwachs geführt. Die geplante Namensänderung der Gesellschaft wurde ebenso angesprochen und in den Gesprächen mit Mitgliedern und Gästen diskutiert, mit einer deutlich positiven Zustimmung.

Der 2. Vorsitzende, Dr. Klaus Schuback, berichtete über den wachsenden Zuspruch bei den bisherigen Vorträge im Globetrotter Forum. So wurden z. B. die Vorträge „Ein Jahr im Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch“ oder „Die Reise in die Kakao-Anbaugebiete der Welt“ sehr gut besucht und mit Begeisterung aufgenommen. Die weiteren Vorträge des Globetrotter Forum im 1. Hj. 2024 behandeln ebenfalls sehr interessante Themen.

Nach dieser Einführung wurde das sehr reichhaltige Büffet eröffnet, dass von einigen ehrenamtlichen Mitgliedern der Gesellschaft zubereitet wurde. Ganz herzlichen Dank dafür.

Es folgte lebhafte Gespräche und angeregte Diskussionen mit den Gästen und Mitgliedern der Gesellschaft.

Gegen Ende der Veranstaltung kam Frau Monika Frank, die Senatorin für Kultur und Bildung und hielt auch noch eine kurze Ansprache. Sie begrüßte insbesondere unser Vorhaben den Namen der Gesellschaft zu ändern, denn die Senatorin plant gleiches mit der Völkerkundesammlung. Das finden wir sehr interessant und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Bericht zum Jahresempfang der Gesellschaft am 15. April 2023

Für den 15. April hatten wir wieder zum Jahresempfang eingeladen. Trotz der Ferienzeit war unser Veranstaltungsraum (die Diele in der Mengstraße) gut gefüllt.

Begrüßt wurden wir von unseren musikalischen Gästen, Martina Tegtmeyer (Akkordeon) und Jan Baruschke (Violine). Sie spielten Lieder aus der Ukraine sowie Volksweisen aus Rumänien und den Sinti und Roma. Den Abschluss bildete ein viel umjubeltes Stück von Astor Piazolla.

Getragen von dieser guten Stimmung hörten wir die freundlichen Grußworte des 1. Stellvertretenden Stadtpräsidenten, Herrn Ulrich Pluschkell und der Direktorin der „Gemeinnützigen“, Frau Angelika Richter. Danach stellte sich der neue 1. Vorsitzende der Gesellschaft, Dr. Steffen Lindemann, vor und zeichnete einige Bilder von den Themen mit denen der Veranstaltungskalender gefüllt werden soll. Dabei ging er insbesondere auf die zahlreichen globalen Konflikte ein, die in der heutigen Zeit von den Menschen diskutiert werden.

Der 2. Vorsitzende, Dr. Klaus Schuback, nahm Bezug auf die Erfahrungen aus seinem Berufsleben und machte deutlich, wie er die Veranstaltungen zur Globalisierung und des Dialoges der Kulturen bereichern kann. Als neues Mitglied des Beirates der Gesellschaft schilderte Dr. Andreas Grasteit unter Bezug auf seine Erfahrungen als Mediziner in Afrika, in welcher Weise er das Globetrotter Forum mitgestalten möchte.

Die genannten Themen sind einsehbar unter dem folgenden Link

den wir auch ständig aktualisieren werden. Wir bitten daher alle Mitglieder, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen, da hier immer die aktuellsten Informationen verfügbar sind.

Vom Leiter des Hauses der Kulturen, Herrn Ilhan Isözen, wurde ein Spendenaufruf zu Gunsten der Erdbebenopfer in Syrien vorgetragen. Mit diesen Mitteln soll eine temporäre Containerlösung für die Erdbebenopfer finanziert werden.

Steffen Lindemann

Steffen Lindemann

Am Ende der Veranstaltung wurde das reichhaltige Büffet eröffnet, an dieser Stelle danke ich allen, die die Köstlichkeiten hergestellt haben, insbesondere Frau Kamilla Foitzik. Es gab lebhafte Diskussionen und schöne Begegnungen und Gespräche.

Mit dem Leitenden Direktor der Lübecker Museen, Herrn von Stockhausen, wurden leidenschaftlich alle Kulturthemen, wie z. B. die Völkerkundesammlung, der Depotneubau für die Lübecker Museen und die anstehenden Ausstellungsthemen diskutiert.

Interessant war auch der Dialog mit den Vertretern verschiedener Parteien aus der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung. Gefreut hat uns auch die Teilnahme wissenschaftlicher Mitarbeiter der Völkerkundesammlung und der zahlreichen Gäste, die neugierig auf unseren Verein waren.

Seit März dieses Jahres konnten bereits 10 neue Mitglieder für unseren Verein gewonnen werden, ein schönes Ergebnis.

Vorstandswahlen 2023

vlnr Steffen Lindemann, Gunda Weyland-Kilian, Trude Kasten, Klaus Schuback

Mit großer Mehrheit wurden anlässlich der Jahreshauptversammlung am 2. März als 1. Vorsitzender Dr. Steffen Lindemann und als 2. Vorsitzender Dr. Klaus Schuback neu in das Amt gewählt. Ebenfalls mit großer Mehrheit wurden Schatzmeisterin Trude Kasten und Schriftführerin Gunda Weyland-Kilian im Amt bestätigt. Der gewählte Vorstand kündigte an, das während der Pandemie reduzierte Programm wieder mit neuem Schwung zu beleben.

„Verbreitung und Diskussion von geographischen und ethnologischen Themen in einer immer stärker vernetzten Welt, vor dem Hintergrund eines sich rasant verändernden Weltklimas, sind wichtiger denn je“, betonte Lindemann.

Die Gesellschaft werde weiterhin die Völkerkundesammlung bei ihren Aufgaben unterstützen, so der neue Vorsitzende. Die Objekte fremder Kulturen seien ein wertvoller Schatz, der zum einen die Möglichkeit bietet in den Dialog mit anderen Kulturen zu kommen, und zum anderen die Chance eröffnet, die Gleichwertigkeit aller Kulturen zu betonen.

Im Anschluß an die Berichte und Wahlen gab das scheidende Vostandsmitglied Manfred Prüß einen Rückblick auf die Geschichte der Geographischen Gesellschaft und den mit ihr in 2003 fusionierten Freundeskreis der Völkerkundesammlung zur heute existierenden Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck.

Gespräch über Äquatorialguinea mit Pedro Mba

Bericht über den Gesprächsabend am Freitag, den 10. Juni 2022 mit Herrn Pedro Mba Ndong Nseng, Dokumentarfilmer und Filmproduzent aus Äquatorialguinea im Haus Eden, Lübeck

Eingeladen hatte die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck (im Folgenden kurz unser Verein genannt). Gefördert wurde die Veranstaltung durch die Friedrich Bluhme und Else Jebsen-Stiftung und die Kurt-Werner und Anneliese Mellingen-Stiftung. Als Moderatorin und Moderator führten Frau Dr. Brigitte Templin und Herr Dr. Thomas Klockmann durch den Abend. Beide sind Ethnologen, beide haben schwerpunktmäßig über die Person bzw. über die Tagebücher von Günther Tessmann in der Lübecker Völkerkundesammlung gearbeitet und beide sind Mitglieder unseres Vereins.

Themen und Struktur

Vorstellung von Pedro Mba als einen Repräsentanten bzw. als eine Stimme der aktuellen, international vernetzten Kulturszene in Äquatorialguinea, der als Dokumentarfilmer u. a. den Spuren der alten Stammeskulturen folgt

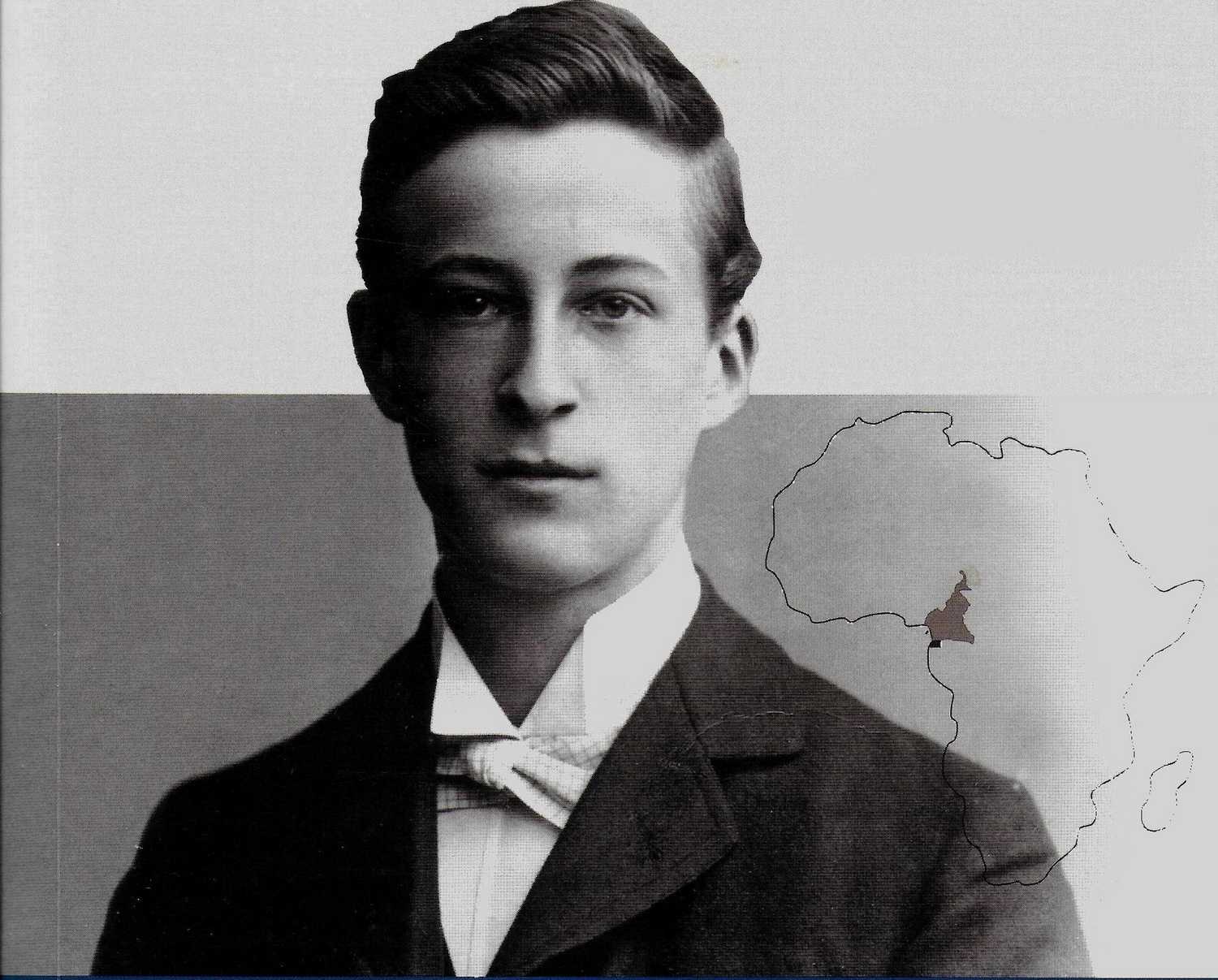

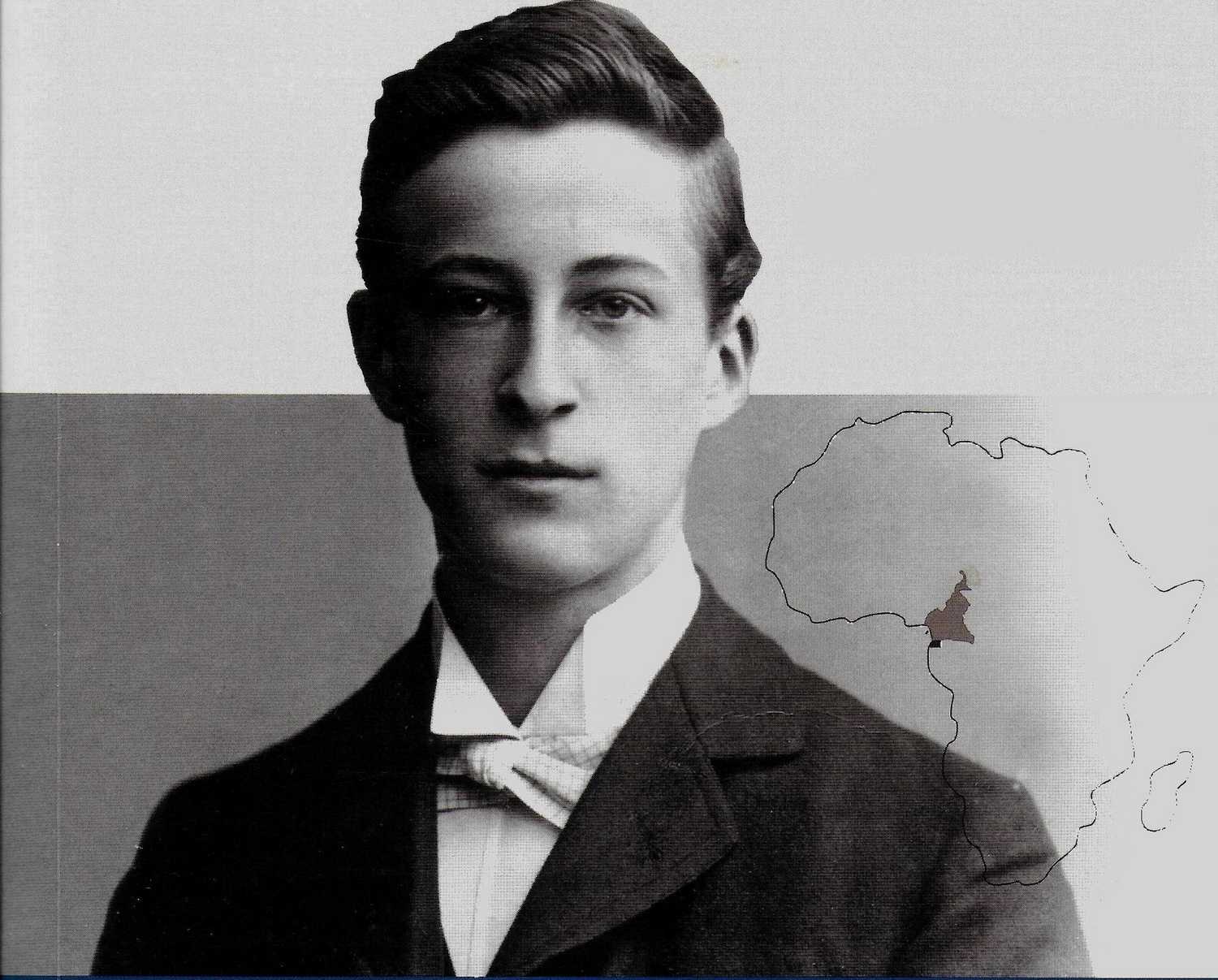

- Kurze Darstellung der Person Günther Tessmann und seiner Afrika-Expedition von 1907-1909 (nach Südkamerun, Gabun und Spanisch Guinea, dem heutigen Äquatorialguinea), der einerseits unter dem Mantel kolonialen Machtgefälles agierte und Ethnografika aus den bereisten Ländern nach Lübeck brachte, andererseits als einer der Ersten die Kultur der Fang würdigte und dokumentierte

- Fünf Themenblöcke mit Fragen

- zu Land und Leuten in Äquatorialguinea

- zur zeitgenössischen Kulturszene

- zur Bedeutung der alten Stammeskulturen bzw. der alten Kulte und ihrer kultisch genutzten Objekte im heutigen Äquatorialguinea

- zur Bekanntheit von Günther Tessmann, bzw. wieweit er erinnert wird

- zur Sinnhaftigkeit der Rückgabe von zwei Objekten der Lübecker Sammlung

Anlass des Gesprächsabends

Anlass für den Gesprächsabend gab das Vorhaben der Kulturstiftung Lübeck, zwei wertvolle Objekte aus dem Bestand Günther Tessmann in der Lübecker Völkerkundesammlung – eine ca. ein Meter hohe männliche Reliquiar-Figur (weltweit die einzig bekannte) sowie eine Hörnermaske der Fang - nach Äquatorialguinea zu restituieren. Der Geldwert der Objekte wird in der Beschlussvorlage der Kulturstiftung vom 19. 10. 2021 mit insgesamt ca. 2,6 Mio. Euro angegeben. Der Schätzwert auf dem Kunstmarkt bewegt sich zwischen 10 und 20 Mio. Euro. Das Restitutionsvorhaben wurde seit Ende November 2021 seitens der Kulturstiftung in Presse, Funk und Fernsehen promotet, während sich unser Verein still verhielt. Entsprechend geht der Tenor unseres sehr zurückhaltenden Positionspapiers auf unserer Webseite www.geoluebeck.de wie auch unser Appell an die Lübecker Kulturpolitik dahin,

- bitte mit Bedacht vorzugehen - immerhin hat unser Verein fast 20 Jahre für den Erhalt und die leider immer noch nicht garantierte Neu-Eröffnung der Lübecker Völkerkundesammlung gekämpft - und

- die Aufarbeitung des Kolonialismus und des damit verbundenen komplexen Problems der Rückgabe von Sammlungsgut als kommunikativen Prozess anzugehen – in der Stadt, mit Fachleuten und mit Betroffenen bzw. mit deren Nachfahren aus den betreffenden Ländern.

Exemplarisch sollte der Gesprächsabend zeigen, wie unser Verein sich das Vorgehen vorstellt. Dies insbesondere mit Blick auf Äquatorialguinea, einem Staat mit ca. 1,3 Mio. Einwohnern, verbreiteter Armut trotz reicher Erdölvorkommen vor der Küste und großem Demokratie-Defizit.

Fragen und Antworten

Fragenblock 1: Allgemeines zu Äquatorialguinea – Lebensweise, Glauben, Land

- Unabhängigkeit in 1968

- 1,3 Mio. Einwohner:innen

- Ethnien: Fang, Bubi, Mdowa, Bujeba …

- Hauptstadt Malabo (auf Insel Bioko)

- Amtssprachen: vor allem Spanisch, aber auch Portugiesisch, Französisch

- wichtigste Wirtschaftsbereiche: Erdöl und Landwirtschaft

- ÄG unterhält Beziehungen zu vielen Ländern

- China in ÄG besonders aktiv, vor allem im Bauwesen

- enge Beziehungen mit den USA im Bereich der Erdölindustrie

- Klima: 6 Monate Regenzeit / 6 Monate Trockenzeit, wobei es deutlich spürbare Verschiebungen aufgrund des Klimawandels gebe

- hohe Biodiversität (Affen, Schildkröten etc.)

- touristisch sehr attraktiv, de facto jedoch wenig Tourismus, auch aufgrund fehlender Förderung

- Religionen: überwiegend Katholizismus, aber auch Protestanten, Orthodoxe und Muslime stark vertreten, traditionelle Kulte nicht mehr mit tiefem Glauben verbunden

Fragenblock 2: Aktuelles kulturelles Leben in Äquatorialguinea

privat finanziertes Auslandsstudium möglich

- kulturelle Vielfalt ermöglicht und verbreitet durch Unternehmertum: Tanz, Rap, Film, z.B. gehört Pedro Mba zu einer Initiative, die an Schulen Kurse zur Filmkunst anbietet

- Festival in 2010 durch Spanien gefördert

- keine staatliche Kulturförderung, was sich möglicherweise ändern wird: Da Staatsbedienstete früh in Rente gehen, wurden im vergangenen Jahr rund 400 Arbeitsplätze für junge Leute frei.

Fragenblock 3: Alte Traditionen, Überlieferungen – welche Rolle spielen sie heute?

Erinnerungen an die Stammeskultur und die alten Religionen gibt es noch vereinzelt in den Familien, sie werden dort von alten Menschen / Großeltern / bewahrt. In der Gesellschaft und im kollektiven Bewusstsein spielen sie jedoch keine Rolle – im Gegensatz zum Christentum. Die das staatliche Selbstverständnis konstituierende Erzählung über die Geschichte Äquatorialguineas bezieht sich auf die Befreiungsbewegung. Initiativen, um über eine Rückbesinnung auf die Stammeskulturen zu neuem Selbstbewusstsein und neuem Staatsverständnis zu gelangen, sind Pedro Mba nicht bekannt.

Traditionell überlieferte Riten werden aber teilweise noch praktiziert, jedoch mehr der Form nach, wie eine Art Brauchtum. Während Menschen, die noch an „Hexerei“ glauben, als ungebildet und rückständig gelten.

Fest der Botoi

Dessen ungeachtet wurden einige Zeremonien der alten Religionen von den christlichen Kirchen übernommen.

Fragenblock 4: Bekanntheitsgrad des Günther Tessmann im heutigen Äquatorialguinea

Tessmann ist in Äquatorialguinea bekannt durch seine Forschungsarbeiten zu den Fang. Sein Gehabe als eine Art Kolonialherr spielt dabei kaum eine Rolle im Gegensatz zu seiner Pionierleistung bei der Dokumentation der Stammeskultur.

Die Frage von Herrn Dr. Klockmann, ob evtl. einmal eine Straße nach Tessmann benannt würde, verneinte Herr Mba eindeutig.

Günther Tessmann

Fragenblock 5: Restitution

Zu Beginn zitierte Frau Dr. Templin eine Passage aus Tessmanns Tagebuch zum Juni 1908; aus dieser Passage wird von der Kulturstiftung / Verwaltung / die Begründung für die geplante Restitution von zwei Objekten der Fang abgeleitet:

„Es kamen verschiedene Häuptlinge aus den näheren und weiteren Dörfern mit Geschenken. Ich wollte sie natürlich wieder beschenken, aber es war ihnen um ein ‚book‘ zu tun, d.h. um eine schriftliche Bestätigung ihrer Autorität. Obgleich ich ja garkeine ‚offizielle Regierung‘ vertrat, so liess ich mich darauf ein, wenn ich auch eine solche Anmaßung oberster Regierungsgewalt als faul und den tatsächlichen Verhältnissen garnicht entsprechend empfand. Ich handelte in diesem Fall gegen mein Gewissen, aber [S. 95] nur aus Liebe zum Lübecker Museum bzw. zur Wissenschaft, denn ich hatte gemerkt, dass ich nur so wirklich völkerkundlich wertvolle Dinge bekommen konnte. Auf diese Weise gelang es mir, zwei schöne Ssomasken aus Holz, darunter ein wahres Prachtstück zu erlangen. [...] Das wertvollste Stück von allen meinen Erwerbungen bekam ich hier auf diese billige, aber nicht einwandfreie Art: eine prachtvoll geschnitzte Ahnenfigur von über 1m Länge.“[1]

Herr Pedro Mba Ndong Nseng stellte seine persönliche Meinung zur Restitution der beiden ihm bekannten Fang-Objekte wie folgt dar:

Die Objekte sollten dort verbleiben, wo sie über hundert Jahre lang aufbewahrt und gepflegt wurden. Zum Vergleich zog er ein spanisches Archiv heran, dessen Rückgabe an Äquatorialguinea vor einiger Zeit in der Diskussion stand mit dem Fazit: Kopien reichen auch!

Seines Erachtens bestehen in der Bevölkerung keine Bestrebungen, eine Erinnerungskultur mit Hilfe von Werken der alten Stammeskulturen bzw. der Fang zu etablieren, zumal die Fang nur eine der in Äquatorialguinea lebenden Ethnien seien. Ein evtl. geeignetes Museum ist seit Jahren geschlossen. Die Menschen identifizierten sich mehr mit dem modernen Äquatorialguinea, das sich seit 1968 nach der Unabhängigkeit entwickelt hat.

Resümee

Der Gesprächsabend war sehr informativ und hat die Position unseres Vereins bestätigt. Um die Kontakte nach Afrika wie auch das Wissen um die dortige zeitgenössische Kultur zu vertiefen, bietet sich ein Transferprojekt Lübeck-Äquatorialguinea zum Thema „Bestand Tessmann“ an. Unser Verein hofft zudem auf weitere Informationen, z. B. über die Rezeption der Tätigkeit Tessmanns, über die Museen und über die Rolle der alten Kulte in Kamerun und Gabun.

Dank

Wir danken Herrn Pedro Mba Ndong Nseng für sein Kommen und seine Bereitschaft zum Gespräch in Lübeck, ebenfalls für die Bilder, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Im Netz findet man unter Youtube mehrere Video-Clips zu seinen Filmen und seinen Projekten, darunter das Anfang 2018 konzipierte Projekt „Age of Gods“, das u. a. von Tessmann und den beiden in Frage stehenden Objekten handelt und hoffentlich gemeinsam mit der Lübecker Völkerkundesammlung abgeschlossen werden kann.

Unser Dank gilt auch der Friedrich Bluhme und Else Jebsen-Stiftung und der Kurt-Werner und Anneliese Mellingen-Stiftung für die Förderung der

[1] Brigitte Templin (Hg): Günther Tessmann, Mein Leben – Tagebuch in 12 Bänden (Teil 2), Lübeck 2015, S. 121 f

Quo Vadis Völkerkunde

Die Hansestadt Lübeck will das Gebäude der Bundesbank am Holstentor ankaufen. Die Objekte können in ehemaligen Tresor gelagert werden und einige Objekte sollen dann im Holstentor gezeigt werden. So jedenfalls hat es die Stadt vor. Eine Präsentation der Sammlung im Gebäude der Bundesbank ist derzeit nicht vorgesehen. Es wird auf den Museumsentwicklungsplan verwiesen.

Damit scheint ein neues Museum für die Völkerkunde erstmal nicht aktuell zu sein. Schade. Waren wir doch guter Hoffnung, dass nach dem Beschluss der Bürgerschaft vom November 2018 in dem nicht nur die Schließung des Museums für Völkerkunde aufgehoben wurde, sondern auch ein Konzept zur Neueröffnung von der Bürgerschaft beauftragt wurde, ein neu gestaltetes Museum in greifbare Nähe gerückt war.

Erneut scheint ein fester Standort für die Präsentation der Objekte in weite Ferne gerückt zu sein. Einige Objekte im Holstentormuseum zu präsentieren, wird der Sache nicht gerecht und auch die derzeitige Situation der Kooperation mit anderen Häusern ist unzureichend. Dabei ist das Holstentor nicht die alleinige Alternative, sowie es die Stadt vorschlägt; Räumlichkeiten im Bundesbankgebäude könnten einen dauerhaften Ausstellungsort in bevorzugter Lage ergeben. Zudem stünden mit dem Zeughaus als Haus der Völkerkundesammlung seit 1985 oder mit verschiedenen, in den letzten zwei/ drei Jahren leer gezogenen Objekten im Stadtzentrum weitere alternative Räumlichkeiten zur Verfügung. Das mit dem Bürgerschaftsbeschluss geforderte Konzept wurde noch im Winter 2019 dem Kulturausschuss vorgelegt und zur Beratung an eine Arbeitsgruppe verwiesen. Ein Ergebnis der Beratungen liegt bisher nicht vor. Dies ist einerseits in der Pandemie begründet, andererseits durch den in der Arbeitsgruppe geäußerten Wunsch, über die Räumlichkeiten im Bundesbankgebäude und über den Verfahrensstand zum Ankauf genauer informiert zu werden. Eine Behandlung des Themas im Kulturausschuss bzw. eine Einberufung der Arbeitsgruppe ist aus unserer Sicht dringend erforderlich.

Restitutionsvorhaben der Hansestadt Lübeck. Position des Vorstandes

Die Bürgerschaft soll darüber befinden, ob 26 Objekte der Lübecker Völkerkundesammlung an Namibia und Äquatorialguinea restituiert werden sollen oder nicht. Bevor die gewählten Politiker:innen jedoch eine fundierte Entscheidung treffen können, ist es u. E. erforderlich, dass die Verwaltung

- die rechtliche Grundlage (Vertrag mit der GEMEINNÜTZIGEN von 1934) durch Vorlage eines Gutachtens klärt und

- zunächst eine öffentliche Diskussion der neuesten Forschungsergebnisse über Erwerbsumstände, Herkunftsethnien und ihre rechtmäßigen Nachfolger:innen ermöglicht, idealerweise im Rahmen eines Symposiums, bei dem internationale Fachleute zu Wort kommen, vor allem auch aus den betroffenen Herkunftsländern.

Selbst wenn Unrechtskontext des Erwerbs sowie Herkunft und rechtmäßige Erben der 24 Objekte aus Namibia nicht zu bezweifeln sind, bedarf es auch hier der Mitsprache durch die rechtmäßigen Nachfolger. Zudem ist eine Verständigung mit Namibia über den Umgang mit den sterblichen Überresten von Menschen zwingend erforderlich.

Die beiden zur Restitution nach Äquatorialguinea ausgewählten Fang-Objekte aus der Sammlung Tessmann (Hörnermaske und männliche Reliquiarfigur) sind kein Raubgut. Vielmehr erhielt Günther Tessmann sie von „Häuptlingen“ geschenkt, im Gegenzug stellte er die von ihnen gewünschten Papiere („Books“) aus, obwohl er de facto dazu nicht autorisiert war. Woher diese „Häuptlinge“ stammten, ist nicht bekannt, auch die Herkunft der Hörnermaske ist nicht zweifelsfrei geklärt, sie könnte auch in Gabun oder Kamerun beheimatet sein. Vgl. auch die Verwaltungsvorlage VO/2021/10537 vom 19.10.2022.

Mit einer „bedingungslosen Restitution“ an Äquatorialguinea läuft Lübeck Gefahr, Unikate des Weltkulturerbes nicht nur der Stadtgesellschaft und der Weltöffentlichkeit, sondern womöglich den rechtmäßigen Erben zu entziehen. Diese Feststellung hat nichts damit zu tun, Bedingungen stellen zu wollen, sondern mit Respekt vor der Herkunftsethnie der Fang. Es gilt, ihre Nachfahren in allen drei Ländern (Äquatorialguinea, Gabun und Kamerun) in den Entscheidungsprozess zum Umgang mit ihrem kulturellen Erbe einzubeziehen und ihnen die Chance zu geben, den gesamten Tessmann Bestand neu zu bewerten. Von „oben herab“ die Rückgabe von zwei punktuell ausgewählten Objekten zu verfügen, um sich damit einer Schuld zu entledigen, wird der Komplexität der Sache nicht gerecht.

Allen, die sich mit Tessmanns Aufzeichnungen beschäftigt haben, ist klar, dass er teilweise mit Gewalt vorging, um in den Besitz von Ethnografika zu gelangen. Eine Pionierleistung ist aber seine Dokumentation des Kulturkreises der Pangwe (heute Fang), bevor dieser unter dem Einfluss christlicher Missionare unterging bzw. nur im Verborgenen und damit ohne Entfaltungsmöglichkeiten weiterbestehen konnte. Dieser Tatbestand macht Tessmanns Arbeit herausragend und die von ihm nach Lübeck gebrachten Objekte so wertvoll, zumal

90 % des ursprünglichen Bestandes im Zweiten Weltkrieg verlorengingen. Die männliche Reliquiar-Figur, eine kultisch genutzte Marionette, ist sogar das weltweit einzige bekannte Exemplar dieser Art.

Die Tagebücher Tessmanns wurden von Dr. Sabine Dinslage und Dr. Brigitte Templin bearbeitet und redigiert, und zwar im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts. Das Projekt wurde initiiert und betreut von Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, vor seiner Emeritierung Leiter des Frobenius-Instituts an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die Ergebnisse wurden 2012 (Teil 1) und 2015 (Teil 2 und 3) veröffentlicht und stehen seitdem der internationalen Fachöffentlichkeit zur Verfügung.

Im November 2018 erschien das im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Macron veröffentlichte Gutachten von Bénédicte Savoy und Felwine Sarr zum Umgang mit Kulturgütern aus kolonialem Kontext und entfachte eine intensive Debatte über im kolonialen Machtgefüge angeeignete Ethnografika. Seither wird Provenienzforschung, erweitert um Fragen zum Kolonialismus und zur Restitution, verstärkt öffentlich gefördert.

Dass Herr Dr. Frühsorge, seit 2018 Leiter der VKS Lübeck, Bundesmittel eingeworben und eine Doktorandin aus Gabun mit Vor-Ort-Recherchen beauftragt hat, ist nur folgerichtig und begrüßenswert. Gegenstand der Recherchen waren Erkundigungen zum Selbstverständnis der Ethnie Fang und zu ihrem Wissen über die Objekte, die Tessmann nach Lübeck gebracht hatte. Aber: Die Ergebnisse der Vor-Ort-Recherchen in Kamerun, Gabun und Äquatorial-guinea sind nach unserem Kenntnisstand bisher weder veröffentlicht noch sind die Arbeiten abgeschlossen. Aufgrund der Bedeutung des Tessmann Bestandes ist es notwendig, der Wissenschaftlerin genügend Zeit zu geben, um die ersten Ergebnisse wissenschaftlich abzusichern.

Da Fragen zum Kolonialismus, zur Restitution und zur globalen Gerechtigkeit viele junge Leute interessiert, ist aus unserer Sicht damit auch der zukünftige Arbeitsschwerpunkt eines Forums der Kulturen der Welt umrissen. Geben wir diesem Forum eine Chance durch verantwortungsbewussten Umgang mit Weltkulturerbe für nachfolgende Generationen!

Sex und Vorurteil

Mit dieser Ausstellung bietet die Völkerkundesammlung einen Beitrag zu den Gender-Debatten, die unsere Gesellschaft derzeit polarisieren. Mit Beispielen aus Europa, Afrika und Asien wollen wir den vielfältigen Bedeutungen von Sexualität und Geschlechterrollen nachspüren und zu Vergleichen mit unserer eigenen Kultur anregen. Die Tatsache etwa, dass es seit Jahrhunderten in allen Erdteilen Vorstellungen von Geschlechterrollenwechseln gibt, mag unsere Debatten weniger neu und singulär erscheinen lassen.

Ebenso beschäftigen uns Vorurteile und Klischeebilder wie das der „sinnlichen Asiatin“ oder des „gut bestückten“ Afrikaners. Auf der Suche nach den Wurzeln dieser Stereotype stoßen wir auf historische Reiseberichte und die europäische Kunst des Orientalismus.

Vorurteile spiegeln sich auch in Exponaten der Völker-kundesammlung wider, die als „erotische Kunst“ gelten, obwohl sie in den Ursprungskulturen ganz andere religiöse und politische Themen repräsentieren. Zudem entpuppen sich viele dieser Werke bei unseren Recherchen als Exportwaren für den europäischen Kunstmarkt. Sie sind somit Zeugnisse der Globalisierung, die ebenso viel über uns und unsere Vorurteile erzählen, wie über die Kulturen, aus denen sie stammen.

Nordwärts-Südwärts

unter diesem Titel eröffnete am 17.September 2020 die Völkerkundesammlung die erste Ausstellung unter Leitung von Dr. Lars Frühsorge.

Der große Raum um den Polarkreis ist das Thema, die Menschen die in ihm Leben, die Lübecker Bezüge zu diesem Gebiet sowie die Änderung die im 20. und 21. Jh stattfanden und immer noch stattfinden. Ein großer Themenkreis, der an beispielhaften Stationen, wie in einem Brennglas, dem Besucher näher gebracht und verständlich gemacht wird. Eine sehenswerte Ausstellung die einen Besuch auf jeden Fall lohnt. In einer Vorabführung durch Hr. Dr. Frühsorge konnten angemeldete Mitglieder unserer Gesellschaft sich bereits vor der offiziellen Eröffnung ein Bild von den

ausgestellten Objekten machen. Die Hintergrundinformationen zur Situation der Ethnien und die Ergebnisse der Recherchen zu den Objekten ergeben den Tip, unbedingt eine Führung bei Hr. Dr. Frühsorge zu buchen.

Alle Fotos mit freundlicher Genehmigung:

©Völkerkundesammlung Lübeck, Foto: Michael Haydn

Völkerkundesammlung in die Bundesbank LN vom 14.11.2019

Unsere Vorsitzende Prof. Dr. Renate Kastorff-Viehmann schreibt in einem Leserbrief an die LN zum Umzug und zur Lagerung der Völkerkundesammlung im Gebäude der Bundesbank am Holstentor.

Im Jahr 2023 startet der Umzug.

Die Freundinnen und Freunde der Lübecker Völkerkundesammlung und wir, die Mitglieder der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde, freuen sich bzw. freuen uns immer, wenn in den LN Positives über die Sammlung berichtet wird. Jedoch möchte ich, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, einiges richtigstellen:

Ende November 2018 hat die Lübecker Bürgerschaft beschlossen,

- den alten Schließungsbeschluss von 2002 aufzuheben,

- innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ein Museum bzw. ein Haus für die Völkerkundesammlung wieder zu eröffnen und

- dazu ein neues Konzept zu erarbeiten.

Dass „ein Museum … nicht in Sicht“ wäre, ist insofern verkürzt dargestellt. Immerhin schreiben Sie in Ihrem Artikel ja selbst über mögliche Schwerpunkte einer neuen Ausstellung. Und in der Tat liegt von Seiten der Kulturstiftung im Entwurf ein Konzept vor, das u. a. Aussagen zu zukünftigen Arbeitsschwerpunkten und zur Museumsarbeit trifft. Dieser Entwurf ist in die politischen Gremien gegeben aber noch nicht beschlossen. Zudem wird am Konzept weiterhin gefeilt werden müssen. Dabei ist die Öffentlichkeit einzubinden. Denn immerhin muss ein neues Haus der Völkerkunde in die Stadtgesellschaft hineinwirken und in der Stadt präsent sein. Dies funktioniert auch nicht ohne ausreichende Räumlichkeiten für Forschung, Vermittlung, Kooperation und Ausstellung. Deshalb werden wir weiterhin für ein Völkerkunde-Museum als Forum der Kulturen der Welt eintreten.

Prof. Dr. Renate Kastorff-Viehmann

Vorsitzende der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck

Lesen Sie dazu auch:

Quelle der Ideen - Markt der Möglichkeiten - Haus der Kulturen - 28.September 2019

Zahlreich fanden sich unsere Gäste ein, um ihre Vorschläge im Workshop einzubringen.

Klaus Schuback unser Moderator kam mit der Notation der Beiträge kaum nach.

2 Stunden lang kamen die Möglichkeiten, die ein neues ethnologisches Museum bieten sollte auf den Tisch, bzw. an die Wand.

Die Akteure machten damit dem Namen der Veranstaltung alle Ehre. Unschärfen wurden hinterfragt und diskutiert, so dass sich eine intensive Arbeitsatmosphäre entwickelte und die Behauptung "Darüber Können doch nur Fachleute kompetent sprechen?" muß relativiert werden.

Wir geben hier einen Teil der Ideen unkommentiert als Foto wieder. Der weitere Prozess wird zu einer Einordnung und Strukturierung

führen. Die Positionen sprechen für sich. Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde bedankt sich bei allen Teilnehmern und

wird das Thema nicht loslassen.

Die Zusammenfassung und Strukturierung nahm unser Mitglied und Moderator Dr. Klaus Schuback vor:

Anregungen und Wünsche Lübecker Bürger an das Angebot eines

ethnologischen Museums in Lübeck

- Informationen über die Entstehung der Völkerkundesammlung unter Einbeziehung einer kritischen Betrachtung des

- Stadtgeschichtlichen Bezuges

- Kolonialgeschichtlichen Bezuges.

- Ausstellung von Objekten aus der Völkerkundesammlung und aus anderen Quellen

- Stärken der Völkerkundesammlung hervorheben

- Die Schönheit, Ästhetik und Technik der Objekte sichtbar machen

- Kunst der Welt – alte und aktuelle Kunst darstellen

- Zeigen von Objekten verschiedener Museen – Crossover.

- Forschung

- Ethnologische Forschung

- Provenienz Forschung und ggf. Klärung der Restitution.

- Den Wert, die Werte und die Kunst anderer Kulturen darstellen und damit

- andere Kulturen kennenlernen, verstehen und erlebbar machen

- das Verbindende der Kulturen herausstellen

- Menschen aus anderen Kulturen sichtbar machen

- andere Kulturen der eigenen Kultur gegenüberstellen

- Kulturen aus allen Kontinenten und Regionen berücksichtigen

- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Geschichte anderer Kulturen darstellen

- Kulturvergleiche zu wechselnden Themen (z.B. Rolle der Frau, Erziehung, …)

- Bewusstmachung aktueller Themen und Konflikte

- einen Perspektivwechsel ermöglichen

- auch ein Ort für transnationale Projekte sein.

- Die „Akademie“ des Museums bietet

- Kontinuierliche schulische und außerschulische Bildung und Aktivitäten

- Interkulturelle Workshops, Seminare und Vorträge

- Sprachförderung?

- Potential der Lübecker Migrationsgruppen nutzen

- Bürgern mit Migrationshintergrund einen aktiven Part im Museum geben

- Ausstellung von Objekten Lübecker Künstler mit Migrationshintergrund und ausländischer Künstler.

- Das Museum ist eine touristische Attraktion

- es muss in der Stadt, überregional und international sichtbar sein.

- Infrastruktur

- Klärung des Standortes (Zeughaus, Bundesbank, …)

- Verwendung aktueller, zeitgemäßer Medien

- Vernetzung und Kooperationen mit anderen Museen und ethnologischen Institutionen im In- und Ausland.

Museumsnacht 2019

Nachdem die Völkerkundesammlung zuletzt 2016 an der Museumsnacht teilgenommen hatte,

war es in diesem Jahr "mal wieder Zeit" für eine Mitwirkung. Unter dem Motto " Mit Tropenhelm und Federhut"

zeigte der Leiter Dr. Lars Frühsorge Fotos des Lübecker Ehepaares Duderstadt, dass 1911 eine Reise rund um Afrika machte. Erstmalig konnten die Fotos gezeigt werden und Dr. Frühsorge führte über 2 Vorträge und kleine Führungen in die Fotoausstellungen ein. Die Bilder des frühen Tourismus des 20. Jh. zeigten die Parallen zum heutigen Tourismus auf und warfen ein Schlaglicht auf Menschen und Lebensverhältnisse in den Kolonien. Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde konnte an ihrem Stand auf das neue Programm hinweisen und unsere Mitglieder führten angeregte Gespräche mit den Besuchern.

Foto: Völkerkundesammlung Lübeck

Schließungsbeschluss aufgehoben! Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Neugestaltung

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat auf ihrer letzten Sitzung am 29.11.2018 einstimmig beschlossen, die 2002 getroffene Entscheidung der Schließung der Völkerkundesammlung aufzuheben und eine Arbeitsgruppe

zur Neugestaltung des Museums ins Leben zu rufen. Damit stehen die langjährigen Bemühungen unserer

Gesellschaft kurz vor dem Erfolg. Der Beschluss des Kulturausschusses, den die Bürgerschaft damit bestätigt hat, sieht eine Beteiligung der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde vor. Damit ist eine direkt Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung der neuen Form des Museums gegeben. Diese Vorgehensweise, die bereits auf unserem Neujahrsempfang 2018 diskutiert und vom seinerzeit designierten Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) positiv gesehen wurde, ist vom Vorsitzenden des Kulturausschusses, Wolfgang Neskovic , der von der Wähler*inneninitiative „Die Unabhängigen“ gestellt wird, angestoßen worden. Wir freuen uns auf die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe und sind gespannt auf neue Ideen und Ansätze für eine Neugestaltung. Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck hat ihre Ideen in der Broschüre „Für die Lübecker Völkerkundesammlung ̶ Für ein Forum der Kulturen“ zusammengefasst.

Tagung des Kulturausschusses

Der Kulturausschuss der Hansestadt Lübeck hat mit großer Mehrheit am Montag, dem 12.11.2018

Für die Aufhebung des Schließungsbeschlusses der Völkerkunde gestimmt und für eine Etablierung einer Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Konzeptes für einen dauerhaften Betrieb. Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck freut sich über diese Entscheidung, trägt doch unser konstantes Bemühen, die Schätze fremder Kulturen, die bisher hinter verschlossenen Türen lagern,wieder der Öffentlichkeit zu zeigen. In Verbindung mit einem verstärkten Ansatz der interkulturellen Bildung, wie von uns angeregt und unter Einbeziehung der Lübeckerinnen und Lübeckern aus diesen Kulturen, kann ein Forum der Kulturen entstehen, dessen Wirkung in Zeiten zunehmender Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung notwendiger denn je ist. Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde ist gespannt auf den Arbeitskreis, hofft natürlich dass die Bürgerschaft der Abstimmung im Ausschuss folgt und bringt sich gerne mit ein.

Von der Völkerkundesammlung zum Forum der Kulturen der Welt

In mehreren intensiven Arbeitssitzungen ist es der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck gelungen, ihre Positionen und Forderungen in Bezug auf die Zukunft der ethnographischen Sammlung der Hansestadt Lübeck zusammenzufassen und zu veröffentlichen.

Die Broschüre mit dem Titel „Für die Lübecker Völkerkundesammlung – Für ein Forum der Kulturen der Welt“ stellt die Bedeutung der Objekte heraus, geht auf die jüngste Geschichte der Sammlung ein und mündet in Ideen für ein Forum der Kulturen der Welt und dessen Stellenwert in der Kultur- und Bildungslandschaft Lübecks als außerschulischer Lernort, Veranstaltungs- und Begegnungsstätte und Wissenschaftszentrum.

Die Broschüre mit einer Auflage von 2000 Exemplaren, gefördert durch die Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck, ist an die Politik- und Kulturschaffenden sowie an interessierte Bürger*innen Lübecks verteilt worden und stieß bisher auf reges Interesse und Zustimmung.

Zum Download steht sie hier bereit, kann aber auch per mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.) in der Geschäftsstelle der Gesellschaft bestellt werden. Die Gesellschaft freut sich über Rückmeldungen und eine lebhafte Diskussion zur Transformation von der Völkerkundesammlung zum Forum der Kulturen.

Umschlagseite der Broschüre. Foto: Lilly Köpke

Bericht der Vorsitzenden 2017-18

125 Jahre Völkerkundemuseum

Ja liebe Gäste, eigentlich hätten wir 2018 den 125. Geburtstag des Völkerkundemuseums feiern wollen. Denn 1893 wurde die Völkerkundesammlung im Museum am Dom eröffnet – der Museumsbau am Dom wurde getragen von der Stadt und ermöglicht durch ein großes finanzielles Engagement der Sparkasse wie auch der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, die nicht nur Eigentümerin der Sammlung bzw. der Sammlungen war, sondern auch jährlich eine große Summe für den Museumsbetrieb zur Verfügung stellte.

Ja, und jetzt bleibt uns nur, daran zu erinnern.

Brigitte Templin ist vor 10 Tagen auf die Entstehung und Gründungsphase sowie knapp auf die Verluste am Palmsonntag 1942 eingegangen, als das Museum am Dom zu Schutt und Asche wurde.

Ich möchte heute ein paar Worte zur Übertragung der Sammlung an die Stadt bzw. an den Staat Lübeck im Jahr 1934 und zur schwierigen Rückkehrphase nach dem Zweiten Weltkrieg sagen, bevor 1984 mit dem Zeughaus endlich wieder ein Haus der Völkerkunde zur Verfügung stand.

Dazu konnte ich Archivalien im Stadtarchiv zu den Themen Museumsangelegenheiten, Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Gemeinnützige Gesellschaft, Museum für Völkerkunde, Verstaatlichung der Museen und Amt für Kultur benutzen.

Carl Georg Heise, der Leiter von St. Annen, hatte schon 1920 in einer Denkschrift dafür plädiert – also kaum dass er nach Lübeck gekommen war ---, dass die Kunstsammlungen (die sich ebenfalls Eigentum der GEMEINNÜTZIGEN waren) von der Stadt übernommen werden. Dazu gab es erste Verhandlungen, die aber zunächst ruhten. 1930 nahm man sie jedoch wieder auf; von der Übernahme der Völkerkundesammlung war damalsk eine Rede.

Unter dem Eindruck der wachsenden finanziellen Probleme in der Weltwirtschaftskrise, die auch die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit trafen, die ihren Verpflichtungen in Museumsangelegenheiten nicht mehr nachkommen konnte, kam 1931 / 32 in der Gesellschaft jedoch die Idee auf, dass die Stadt bzw. der Staat Lübeck auch die Sammlungen im Dommuseum gänzlich übernimmt. Der Finanzsenator sperrte sich dagegen, und der Vertragsentwurf zur Eigentums-Übertragung betraf wieder nur die Sammlungen in St. Annen, in der Katharinenkirche und im Behnhaus.

Das änderte sich mit der Machtübernahme durch die NSDAP 1933 und der erzwungenen Gleichschaltung schlagartig. Direktor der Gemeinnützigen wurde der Parteigenosse der NSDAP Hans Sellschopp. Er telefonierte sicher regelmäßig mit den Verantwortlichen im Rathaus und legte schon 1933 einen Vertragsentwurf vor, der auch die Übertragung der Sammlungen im Dommuseum an den Staat vorsah.

Dieser Vertragsentwurf wurde umgehend von den Mitglieder des Museumsausschusses der Gemeinnützigen gebilligt

Einbezogen in die Übertragung waren jetzt das Völkerkundemuseum, das Naturhistorische Museums, das Handelsmuseum, die Sammlung von Gipsabgüssen und die graphische Studiensammlung. Als Gegenleistung wurden der Gemeinnützigen die aufgelaufenen Verbindlichkeiten erlassen.

Die formelle Verstaatlichung erfolgte am 1. April 1934 – nicht allein aus finanziellen Gründen, wie in den Lübeckischen Blättern extra betont wurde. Denn § 4 des Vertrages besagt:

„Lübeck übernimmt die Verpflichtung, die Sammlung im Sinne des Kulturideals der nationalsozialistischen Bewegung zu verwalten“.

Die Sammlungen sollten gepflegt und erhalten werden. Und dann brannte am Palmsonntag 1942 das Museum am Dom – auch vom Völkerkundemuseum gingen wichtige Teile in den Flammen verloren: die gesamte Fotosammlung, große Teile der Sammlung Tessmann und die Bibliothek. Aber 80 % der Sammlung war durch vorherige Auslagerung gerettet; ab 1952 wurden dies Stücke aus Ersparnisgründen und nach einem Bürgerschaftsbeschluss zunächst für fünf Jahre und gegen eine Art Mietzahlung im Hamburger Völkerkundemuseum deponiert. Der Wert der Sammlung wurde damals schon auf 4 Millionen DM geschätzt.

Es wurden mehr als fünf Jahre : Im jährlichen Sachstandsbericht der Museen von 1960 vermerkte der damalige Museumsdirektor Fritz Schmalenbach:

Zu den drei wichtigsten, neu zu lösenden Problemen gehört „die Unterbringung der Völkerkundesammlung, die seit der Zerstörung des Dom-Museums kein Haus hat“. Im neugebauten Dommuseum fand sich kein Platz für die Völkerkundesammlung; dies hatte die Kulturverwaltung 1958 Fritz Schmalenbach mitgeteilt. Deshalb hatte er 1960 ein sehr elegantes historisches Gebäude für die Sammlung im Auge: die Linde´sche Villa !

Zudem hatte er sich auch Gedanken zu einem neuen Ausstellungskonzept gemacht – orientiert am Museum Rietberg in Zürich.

Also alles keine neuen Probleme bzw. Ideen !

Viel Interesse an der Rückführung zeigte die Kulturverwaltung jedoch nicht – im Gegensatz zur Presse:

Auch das ist ähnlich wie heute !

„Lübecker Kostbarkeiten schlummern in Hamburg“

“Lübecks völkerkundliche Sammlungen müssen wieder zurück in die Hansestadt“

„Wie stehen die Chancen für das Völkerkundemuseum ?“

Direktor und Vorsteher der Gemeinnützigen erhoben ebenfalls ihre Stimmen und forderten die Rückführung – aber es passierte erst einmal nichts.

Die Diskussion flammte erst 1967 / 68 erneut auf. Diesmal hatten die Hamburger die Initiative ergriffen und Lübeck „die Pistole auf die Brust gesetzt“.

Hieß: Entweder nimmt Lübeck die Objekte zurück oder macht mit Hamburg einen Leih-Vertrag über 25 Jahre, damit das Hamburger Völkerkundemuseum mit der Lübecker Sammlung planen und für eigene Projekte arbeiten kann.

Daraufhin bewegte sich die Kulturverwaltung in Lübeck. Die Bürgerschaft sprach sich im Mai 1969 für die Rückführung aus; der Umzug in ein Gebäude in der Julius-Leber-Straße erfolgte im Dezember 1969. Und zum 1. Mai 1970 trat ein Ethnologe seinen Dienst an, um die Sammlung zu ordnen. Schon 1971 wurde er von Helga Rammow abgelöst, der langjährigen Leiterin der Sammlung.

Ausstellungsmöglichkeiten gab es damals nicht. Das änderte sich erst, als die Herrn Dr. Knüppel (Bürgermeiste), Dr. Schurig (Vorsitzender der Geographischen Gesellschaft) und Rudolfo Groth (Mäzen) die Initiative ergriffen: Rudolfo Groth stellte 500 000, - DM bereit, aus seinem Testament flossen weitere 200 000,- DM an die Stadt, um das Zeughaus an der Parade für Kulturelle Zwecke nutzen zu können. Bundes- und landesmittel in ungefähr gleicher höhe kamen hinzu. 1984 konnte Frau Dr. Rammow das Zeughaus als Haus der Völkerkunde übernehmen.

Die Sammlung selbst wurde allen Kontroversen zum Trotz immer als sehr wertvoll beschrieben.

Wobei wertvoll einerseits den finanziellen Wert meinen kann, anderseits aber auch den kulturellen Wert.

Wer den Band 6 der Lübecker Beiträge zur Ethnologie zum Lübecker Weltreisenden Gustav Pauli in der Hand gehalten hat, der oder die wird sich vielleicht verwundert fragen , ob auch derart unspektakuläre Objekte, wie die abgebildeten, wertvoll sind !

Die Antwort von Dr. Lars Frühsorge, dem Verfasser lautet: eindeutig ja.

Denn kaum jemand hat vor 100 oder 150 Jahren ähnlich einem Tourist auch einfache Stücke, Hemdchen, kleine Schiffsmodelle, die extra für Reisende angefertigt wurden, Basttaschen etc. mitgenommen.

Es ist eine Vielzahl von solchen Alltags-Objekten, die die Lübecker Völkerkundesammlung auszeichnet.

Liebe Brigitte Templin, du hast als Herausgeberin und als Verfasserin mit den bisher erschienen sieben Bänden der Lübecker Beiträge zur Ethnologie ein starkes Stück Provenienz-Forschung geleistet: Zu Rudolf Karutz, zu Jürgen Tessmann, zu Hans Jobelmann und zu Gustav Pauli.

Wenn wir jetzt noch Julius Carlebach und Horst Antes hinzuzählen, dann sind bisher sechs Sammler oder Mäzene recht gut bekannt - sechs von knapp 1 000 !!!

Es bleibt also noch viel zu tun.

Ich glaube, ich plaudere kein Geheimnis aus, wenn ich sage, Ende Februar ist für Frau Dr. Templin Schicht. Liebe Brigitte, Du geht’s in Rente Wir alle gönnen es Dir.

Aber: Mit Dir geht ungeheuer viel Wissen über die Lübecker Völkerkundesammlung in Pension ------ hoffentlich nicht verloren ---- das wäre ein Desaster für die Sammlung, für die Kulturstiftung und für Lübeck.

Und da Dein Nachfolger oder Deine Nachfolgerin auch nicht in Sicht ist, ist die Sammlung derzeit kopflos.

Herr Bürgermeister Saxe hat bisher einer Stellenausschreibung nicht zugestimmt.

Herr Lindenau – wir vertrauen auf ihre Unterschrift.

Und natürlich auch auf Ihr Engagement für die Völkerkundesammlung.

Immerhin gibt das Konzept der SPG-Fraktion in der Bürgerschaft „Auf Kultur gebaut“ der Völkerkunde sogar wieder einen eigenen Stellenwert.

Und nun der Bericht in den Lübeckern Nachrichten am 10. Januar 2018

„Völkerkunde häppchenweise“

Vor drei bzw. vor vier Jahren geisterten Ideen durch die Stadtverwaltung, sowohl Teile der Völkerkundesammlung zu verkaufen als auch das Depot im Zeughaus aufzulösen und die Sammlung schnell an einem anderen – ungeeigneten – Ort unterzubringen. (Zur Erinnerung: um das Standesamt ins Zeughaus zu verlegen und die Linde´sche Villa verkaufen zu können). Politisch war dies dank der Initiativen der SPD-Fraktion nicht durchzusetzen. In der Bürgerschaftssitzung vom 28. Januar 2016 wurde dann nicht nur auf die Bedeutung der Völkerkundesammlung sowie auf Dauer und Kosten eines eventuell erzwungenen Transports in ein anderes Depot hingewiesen, sondern mit großer Mehrheit u. a. gefordert, im Rahmen der Konzeptentwicklung für die Völkerkunde den Erwerb der Bundesbankgebäude am Holstentor zu prüfen resp. ein Kaufinteresse zu signalisieren.

Soweit waren wir also schon. Und nun das Konzept von Frau Senatorin Weiher, das vorsieht, dass Stücke oder Teile der Völkerkundesammlung hier und dort genutzt, verwendet und / oder ausgestellt werden – „häppchenweise“ -, wie die Überschrift in den LN besagt. Im besten Fall als „Appetit-Häppchen, die Hunger auf mehr machen. Oder doch ehr eine Verlegenheitslösung ? Oder gar als preiswerter Lückenbüßer gedacht ? Verfügt die Sammlung doch über hervorragende Stücke. Man muss also nicht teuer ausleihen sondern kann preiswert Lücken füllen !

Wir – das sind die Mitglieder der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde – wehren uns vehement gegen den Plan, die wertvolle Völkerkundesammlung aufzuteilen. Es ist eine Sammlung, die das Recht hat, gleichberechtigt neben den anderen Lübecker Kunstsammlungen und historischen Sammlungen zu stehen. Wir fordern deshalb seit Jahren von den Kulturpolitikern und Kulturpolitikerinnen der Stadt die Wiedereröffnung der Völkerkunde – und wir vertrauen auf Einsicht und Interesse in der Bürgerschaft. Der Mut, um den Knoten zu zerschlagen und der Völkerkundesammlung endlich ein eigenes Haus zurückzugeben, der scheint Frau Kultursenatorin Weiher jedoch zu fehlen.

Wir gehen nicht davon aus, dass das Neue so aussieht wie das Alte. Aber wir möchten, dass der Knoten zerschlagen wird und endlich substanziell über die Völkerkundesammlung in Lübeck nachgedacht wird.

Denn es ist nicht nur eine sehr wertvolle Sammlung, sondern auch eine Sammlung, aus der heraus auf aktuelle Probleme reagiert werden kann – seien es Probleme vor Ort oder seien es Fragen von globaler Bedeutung.

Wir, das sind die aktiven Mitglieder unseres Vereins , diskutieren deshalb derzeit über die Richtung, in die sich ein zeitgemäßes Völkerkundemuseum bewegen sollte – z. B. als Forum der Kulturen der Welt. Und wir werden unsere Gedanken im „Geburtstagsjahr“ der interessierten Öffentlichkeit vorstellen.

Vielleicht kommen heute auch von Ihrer Seite weitere Anregungen.

Die Diskussion ist eröffnet !

Völkerkundesammlung häppchenweise LN vom 10.01.2018 unser Leserbrief

In der Ausgabe der Lübecker Nachrichten vom 10.01.2018 wurde das Konzept der Lübecker Kultursenatorin Kathrin Weiher vorgestellt.

Unsere Vorsitzende Fr. Prof. Dr. Renate Kastorff-Viehmann gab dazu folgende Erklärung ab:

„Völkerkunde häppchenweise“

Bericht in den Lübeckern Nachrichten am 10. Januar 2018

Vor drei bzw. vor vier Jahren geisterten Ideen durch die Stadtverwaltung, sowohl Teile der Völkerkundesammlung zu verkaufen als auch das Depot im Zeughaus aufzulösen und die Sammlung schnell an einem anderen – ungeeigneten – Ort unterzubringen. (Zur Erinnerung: um das Standesamt ins Zeughaus zu verlegen und die Linde´sche Villa verkaufen zu können). Politisch war dies dank der Initiativen der SPD-Fraktion nicht durchzusetzen. In der Bürgerschaftssitzung vom 28. Januar 2016 wurde dann nicht nur auf die Bedeutung der Völkerkundesammlung sowie auf Dauer und Kosten eines eventuell erzwungenen Transports in ein anderes Depot hingewiesen, sondern mit großer Mehrheit u. a. gefordert, im Rahmen der Konzeptentwicklung für die Völkerkunde den Erwerb der Bundesbankgebäude am Holstentor zu prüfen resp. ein Kaufinteresse zu signalisieren.

Soweit waren wir also schon. Und nun das bescheidene Konzept von Frau Senatorin Weiher, das vorsieht, dass Stücke oder Teile der Völkerkundesammlung hier und dort genutzt, verwendet und / oder ausgestellt werden – „häppchenweise“ -, wie die Überschrift in den LN besagt. Im besten Fall als „Appetit-Häppchen, die Hunger auf mehr machen. Oder doch ehr eine Verlegenheitslösung ? Oder gar als preiswerter Lückenbüßer gedacht ? Verfügt die Sammlung doch über hervorragende Stücke. Man muss also nicht teuer ausleihen sondern kann preiswert Lücken füllen !

Wir – das sind die Mitglieder der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde – wehren uns vehement gegen den Plan, die wertvolle Völkerkundesammlung aufzuteilen. Es ist eine Sammlung, die das Recht hat, gleichberechtigt neben den anderen Lübecker Kunstsammlungen und historischen Sammlungen zu stehen. Wir fordern deshalb seit Jahren von den Kulturpolitikern und Kulturpolitikerinnen der Stadt die Wiedereröffnung der Völkerkunde – und wir vertrauen auf Einsicht und Interesse in der Bürgerschaft. Der Mut, um den Knoten zu zerschlagen und der Völkerkundesammlung endlich ein eigenes Haus zurückzugeben, der scheint Frau Kultursenatorin Weiher jedoch zu fehlen.

Prof. Dr. Renate Kastorff-Viehmann

Vorsitzende der Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck

Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde läßt Objekte der Völkerkundesammlung restaurieren

Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck e.V. unterstützt die Restaurierung von Objekten der Völkerkundesammlung mit bisher 6000,00 €. Auf Initiative unser Vorsitzenden Renate Kastorff-Viehmann spendeten unsere Mitglieder für die Restaurierung einer Jiddischen Bibelparaphrase und dem Fragment einer Mumienbinde. Die Bibelparaphrase wird ab dem 5. Dezmeber 2017 in der Lübecker Stadtbibliothek ausgestellt. Die Mumienbinde wird im Januar 2018 fertig restauriert sein. Die Aufträge wurden an zwei Lübecker Restauratorinnen vergeben. Sowohl den Spendern, als auch den Restauratorinnen, sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Weitere Details über den Fortschritt unserer Initiative erfahren Sie an dieser Stelle.

M. Prüß 26.11.2017

Das erste Objekt ist fertig restauriert ! Lesen Sie bitte hier den Artikel in den Lübecker Nachrichten

LN- Leserkonferenz

Am 07.10.2017 luden die Lübecker Nachrichten in das Hansemuseum zu einer Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten mit Frage und Antwortcharakter.

Die Fragen mußten im Vorwege über LN-Online eingereicht werden. Dank reger Beteiligung unserer Mitglieder gelang es uns, die Frage nach der Zukunft der Völerkudesammlung zu plazieren. Kurz vor Schluß der Veranstaltung ( 1:17 h oder -11:55)wurden die Kandidaten dann gebeten auf die Frage "Werden Sie sich für eine Wiedereröffnung der Völkerkundesammlung in einem eigenen Haus einsetzen" mit Handzeichen zu antworten. Alle Kandidaten, außer Fr. Weiher, bestätigten diese Frage mit Handzeichen.

Bericht: Manfred Prüß 07.10.2017

200.000 € für Zehn

Anläßlich des 200 jährigen Bestehens der Sparkasse zu Lübeck lobt die Sparkassen Stiftung für die besten 10 Projekte von ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen 200.000 € aus.

Das Projekt unserer Gesellschaft zur Restaurierung von 13 Objekten der Völkerkundesammlung ist unter die 20 besten gewählt worden.

Informieren Sie sich sowohl auf der Seite http://angebot.ln-medienhaus.de/lp/sparkasse der Lübecker Nachrichten, die diese Aktion untertützt, als auch auf der Seite der Sparkassenstiftung unter www.gemeinnuetzige-sparkassenstiftung-luebeck.de/die-stiftung/jubilaeumsgeschenke-fuer-luebeck über unsere Bewerbung und stimmen Sie für unser Projekt mit der Nummer 17Q.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Kastorff-Viehmann

1. Vorsitzende

Völkerkundesammlung öffnen !

An dieser Stelle veröffentlicht unsere Gesellschaft einen Pressetext der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Nutzung der Räume der Völkerkundesammlung.Auf Initiative ihres Kulturpolitischen Sprechers Andre Kleyer wird die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft einbringen.

Völkerkundesammlung öffnen!

„Die Argumente für eine Öffnung der Völkerkundesammlung sind vielfältig. Ihre kulturelle und historische Bedeutung unbestritten,“

erklärt Andre Kleyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender:

„Die Sammlung ist einer der größten Schätze der Hansestadt. Es ist wichtig, dass die Objekte einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Wir müssen unsere Vergangenheit als etwas begreifen aus dem wir lernen können.“

Deswegen fordert die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen Lübeck die Bürgerschaft in der kommenden Sitzung auf der Öffnung der Völkerkundesammlung für museumspädagogische Schulveranstaltungen zuzustimmen.

Schulen soll die Möglichkeit eingeräumt werden wechselnde Auszüge zu begutachten, zu bestaunen und sich über die Exponate und deren Geschichte auf vielen Gebieten weiterzubilden. Für diesen Zweck soll der im Erdgeschoss des Zeughauses befindliche große Ausstellungsraum genutzt werden und notwendige Mittel dürfen von der Leiterin der Sammlung über auswärtige Stiftungen in direktem Kontakt eingeworben werden.

Eine Einbindung der Gesellschaft für Geografie und Völkerkunde und geeigneter Forschungsprojekte des Zentrums für Kultur und Forschung HL ist in Planung.

Andre` Kleyer

Wir unterstützen diese Initiative und freuen uns, dass sich erneut eine Fraktion der Lübecker Bürgerschaft für eine Nutzung der Sammlung einsetzt.

21.02.2017 M. Prüß

Forschungsprojekt zu Gustav Pauli

Dr. Lars Frühsorge

Gefördert durch die Possehlstiftung und auf Antrag unserer Gesellschaft arbeitet der Ethnologe und Altamerikanist Dr. Lars Frühsorge an der Erforschung des Lebens und Wirkens des Lübecker Weltreisenden und Mitglieds der Geographischen Gesellschaft zu Lübeck Gustav Pauli. (1824 – 1911) Wer war nun dieser Gustav Pauli ?

Dr. Frühsorge gibt uns in einem Zwischenbericht den aktuellen Stand seines spannenden Projektes:

Weiterführende Ergebnisse hören wir in seinem Vortrag am 02. März 2017 im Museum für Natur und Umwelt.

Foto M. Prüß

Auf Kultur gebaut

FÜR EINE LEBENSWERTE STADT

mit dem Untertitel

WIR GESTALTEN ZUKUNFT

FÜR LÜBECK

hat die SPD-Bürgerschaftsfraktion eine Broschüre herausgegeben, in der sie ihre Projekte in den verschiedeneen kulturellen Bereichen vorstellt und sich zur Zukunft der verschiedenen Einrichtungen positioniert. Die Broschüre mit einem Vorwort des Fraktionsvorsitzendenvon Jan Lindenau und dem Kulturpolitischen Sprecher der Fraktion Peter Petereit geht dabei auf die Museumslandschaft ebenso ein, wie auf Theater, MUK, Bibliotheken, Archäologie, Denkmalpflege, Freie Kulturszene, Archiv, Nordische Filmtage, Musik-und Kunstschulen, Kultur und Wissenschaft und gibt abschließend und zusammenfassend positive Satements für die in Lübeck beheimateten Einrichtungen. Dabei werden Fragen der finanziellen Gewichtung und zur Finanzierung aufgeworfen und beantwortet.

In Bezug auf die Völkerkundesammlung macht die Broschüre das Erfordernis der Objekte als Anstoß zu einem "...neuen Dialog der

Kulturen und Religionen..." "..gerade in der heutigen Zeit.."deutlich. Die SPD-Fraktion tritt dafür ein,"... dass die Völkerkundesammlung mit einer neuen und museumspädagogischen wirksamen Konzeption wieder einen eigenen Ausstellungsraum erhält und digital präsentiert wird".

Für die Objekte wird ein dauerhafter Ort für der Archivierung gefordert. Dazu sollte "...die Eignung und der Ankauf des Neubaus des Bundesbankgebäudes....geprüft werden." Die SPD-Fraktion sieht dies in Zusammenhang mit der Einrichtung eines Forums für den interkulturellen Austausch.

Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck begrüßt diese Absichten, auch wenn eine reine

digitale Präsentation der Objekte von der Gesellschaft kritisch gesehen wird. Die in der Broschüre enthaltenen Aussagen zur Bedeutung von Kultur und deren Einrichtungen im Kontext von Bildung sowie sozialem und kulturellem Austausch decken sich mit den Auffassungen unserer Gesellschaft.

Ein kulturpolitischer Nagel in der Wand, der schwere Belastbarkeit signalisiert.

Neue Museumsleiterin im St. Annen-Museum

Fr. Dr. Dagmar Täube ist seit dem 15.10.2016 die neue Leiterin des St. Annen-Museums.

Sie hat die Nachfolge von Fr. Dr. Vogeler angetreten.

Die Gesellschaft für Geographie und Völkerkunde zu Lübeck wünscht ihr alles Gute und

viel Erfolg in der neuen Position.

Museen Dahlem

Die Aklaama Ausstellung in Lübeck ist beendet.

Was läuft in Berlin ? Die Berliner "Museen Dahlem" bieten ein umfangreiches Angebot an interessanten Ausstellungen

und bieten allen Lübecker Berufs- und Hobbyethnologen eine reichhaltige Auswahl.